印刷用ページを表示する掲載日:2013年5月2日更新

特別史跡 基肄(椽)城跡(きいじょうあと)とは

史跡指定 昭和12年(1937年)12月21日

特別史跡指定 昭和29年(1954年)3月20日

所在地 基山町大字小倉字北帝・坊住・車道ほか

基肄城跡は、今から1,360年前の天智4年(665年)に大野城跡(福岡県)とともに築かれた日本最古の本格的な山城で、構造上の特徴から「朝鮮式山城」と呼ばれています。

天智2年(663年)、唐・新羅の連合軍に滅ぼされた百済の再建を支援するため、韓半島に出兵した倭(当時の日本)は、白村江の戦いで大敗します。その後、大宰府を中心としたこの地一体の防衛する目的で、この基肄城が築城されました。

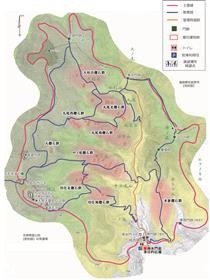

自然地形がうまく利用されており、基山(きざん:標高約405m)とその東峰(標高327m)にかけて谷を囲み、約4kmの土塁・石塁を巡らして城壁としています。尾根沿いには土を盛りあげた土塁を、谷部には石を積んだ石塁を築いて塞いでおり、城壁の途中には、4ヵ所(推定を含む)の城門が備えられています。

城内南側では谷を塞ぐようにして築かれた石塁に、川の水を流すための「水門跡」があります。また最近の調査により、この水門のほかに、排水機能をもつ通水溝があと3箇所あることがわかりました。

城内には、これまでに約40棟の建物跡が確認されており、主に武器や食糧などが蓄えられた倉庫として利用されたと考えられます。尾根部を階段状に整地して建てられ、現在は「礎石」と呼ばれる柱を据えた基礎石のみを見ることができます。建物跡の周辺からは、建物の屋根に葺かれた瓦や生活容器として使われていたと考えられる土師器・須恵器などが出土しています。

中世頃には、「古代基肄城」を利用した、中世山城「木山城」として再び使用されます。詳しい築城時期や築城主体は不明ですが、基山頂上にある周囲が堀に囲まれた高台や、土塁を溝状に4ヶ所掘り切る「いものがんぎ」(芋の雁木)などが当時造られたものと考えられています。

このような基肄城の歴史的・学術的価値が国に認められ、昭和12年(1937年)12月21日に国史跡に、昭和29年(1954年)3月20日には、国の特別史跡に佐賀県内で初めて指定されました。佐賀県内の特別史跡である吉野ヶ里遺跡、名護屋城跡並びに陣跡とともに、国を代表する史跡の一つとなっています。

(基肄城跡案内図)

(東公園(鳥栖市)から基肄城跡を望む)

(基山山頂からのながめ)

基肄城跡関連リンク(基山町ホームページ内)

・特別史跡基肄城跡マップ

・水門跡・南門跡(基肄城跡) ・基山山頂(基肄城跡)

・基山山頂(基肄城跡)

・東北門跡 ・大礎石群

・大礎石群 ・丸尾礎石群

・丸尾礎石群 ・つつみ跡

・つつみ跡 ・米倉礎石群

・米倉礎石群

・基山町ウォーキングルートマップ