印刷用ページを表示する掲載日:2014年7月22日更新

ここに注目!!

普賢岳まで見える中世城郭の主郭跡

概要

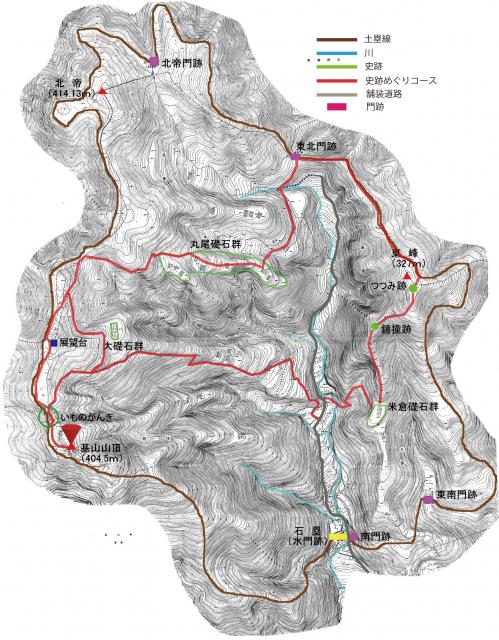

基山頂上(標高約405m)が位置する台形状の高台は、基肄城が中世城郭として再利用されたときの主郭(※お城の中心部)に推定されています。

高台の裾部には、空堀(※水のない堀)が巡らされています。

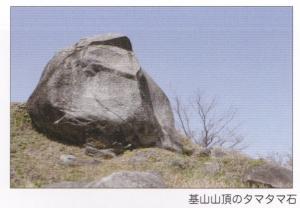

高台の南端にある巨石は、「タマタマ石」と呼ばれています。伝承では、基山南麓にある荒穂神社(※延喜式の神名帳に記載されている神社。式内社。)がかつてここにあった頃の磐座(※神様が宿る岩)とされています。

【基山山頂の位置】

【基山山頂が位置する高台】

【タマタマ石】

(基山教育委員会2012『ふるさと基山の歴史』より転載)

山頂から見えるながめ

【山頂のながめ(東側)】

【山頂のながめ(西側)】

東側には奥に城山(花立山)や耳納連山などを見ることができます。また、見晴らしの良いには、南に有明海、すこし西側に雲仙方面まで見渡すことができます。

基山町役場周辺に目を向けると、現在はわずかにしか残っていませんが、「関屋土塁」と「とうれぎ土塁」の場所を確認することができます。

(基山町教育委員会2012『ふるさと基山の歴史』より転載)

この二つの土塁は、基肄城と関連のある防衛施設であったといわれています。

「関屋土塁」は、城ノ上丘陵と千塔山丘陵の間に、「とうれぎ土塁」は千塔山丘陵と向平原丘陵の間に築かれたと考えられています。

太宰府市と大野城市にある水城の小形という意味で、「小水城」とも呼ばれています。